按Enter到主內容區

在生成式 AI (Generative artificial intelligence ) 與自動化技術重塑世界的時代,科技不再只是產業的工具,更是人們生活的一部分。然而,當科技進步的速度遠超過社會的適應速度,新的落差也隨之出現。

「智慧國家 2.0」綱領的「智慧共融」分組目標,是讓全民都能參與數位轉型的旅程,一起享受智慧國家帶來的便利與安全。同時透過鏈結產官學研資源,培育我國所需的跨領域數位與創新人才,推動臺灣邁向全球數位創新產業的舞臺,實現全民參與、終身學習與多元共融的社會願景。

打造安全可近的數位環境

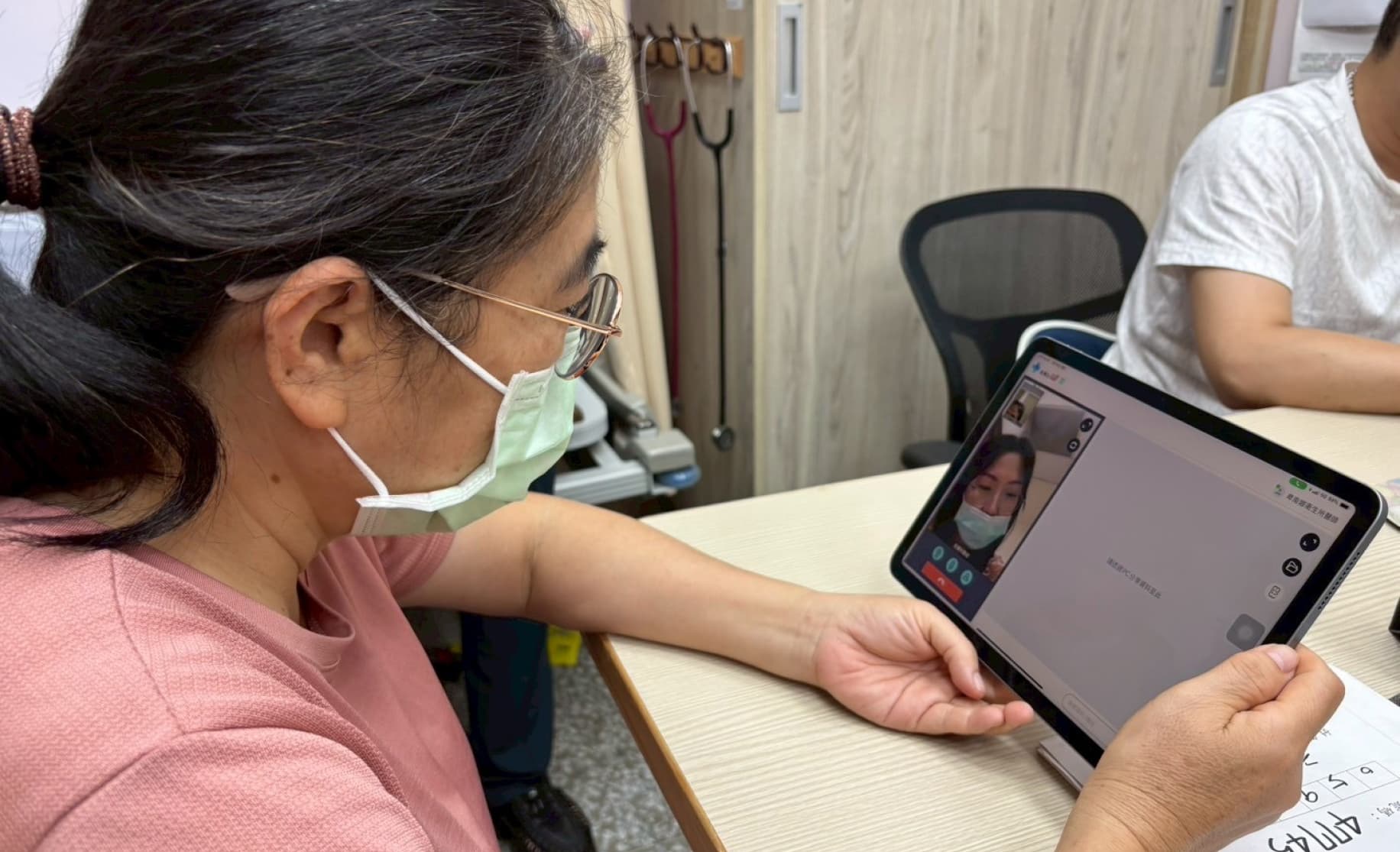

當偏鄉長輩尋求視訊看診以解決醫療資源不足的問題、新住民家庭嘗試線上報稅、非營利組織面臨管理資料的安全與防護挑戰,這些日常堆疊起來的不便,正是數位落差的真實面貌。

政府將建構「可近、可用、可信」的數位環境,讓偏鄉、高齡者、新住民與身心障礙者都能安心參與數位生活。透過維持偏遠地區穩定的電信服務品質,達到通信不中斷的目標;並結合醫療與長照體系,推動遠距健康照護,讓健康照顧不受地理限制。

同時,政府將協助中小企業與非營利組織建立資安培訓與防護制度,讓更多單位能在安全的環境中使用科技。

培育全民的數位素養與學習力

數位能力已是現代公民的必修課。智慧共融不僅強調「會用科技」,更重視「懂得用科技學習」。政府將推動在校與在職的跨域培訓,建構完整的終身學習環境。教育雲服務升級、沉浸式教材共創與遠距共學計畫將陸續展開,讓學習跨越時間與地點,融入每個人的生活。

為了普及數位素養,各級學校將推廣「數位素養自我評量網路活動」,讓學生認識數位世界裡的霸凌、性暴力、智慧財產權、詐欺等問題,瞭解數位人權的概念、建立安全的使用習慣。

此外,政府也將推動跨領域人才培育,涵蓋 AI、資安及人文社科等領域,培育專業人才。

當全民都能理解並運用科技,創新就不再是少數菁英的專利,而是全民共同的語言。

教育部提供全民資訊素養的說明手冊與自評表(圖/全民資訊素養自我評量)

教育部提供全民資訊素養的說明手冊與自評表(圖/全民資訊素養自我評量)

建構開放共學的學習網絡

在智慧共融的藍圖裡,學習將不再被地點與身分侷限。政府持續推動學生使用「教育元宇宙平臺」與 XR 遠距直播共學,讓偏鄉學生也能與城市孩子同步上課、共享資源。大專院校的線上課程也將全面開放給社會大眾,讓終身學習的管道更加普及。

這些開放的學習資源,讓不同年齡與背景的民眾都能以自己的步調前進。從學生到上班族、從校園到社區,學習的邊界正在被重新定義。

高雄市中山國中在課堂上使用「EWova 教育元宇宙」,讓科技融入教學(圖/5G 新科技學習示範學校 )

高雄市中山國中在課堂上使用「EWova 教育元宇宙」,讓科技融入教學(圖/5G 新科技學習示範學校 )

高雄市中山國中的學生在元宇宙裡互動(圖/5G 新科技學習示範學校 )

高雄市中山國中的學生在元宇宙裡互動(圖/5G 新科技學習示範學校 )

吸引全球人才與促進國際交流

推動共融的社會,不僅提升教育品質,更以多元包容的精神,讓臺灣在國際舞台上以行動與世界對話。

政府推動「吸引數位遊牧人才推動計畫」,打造友善的遠距工作環境,吸引具備專業技能的國際人才能在臺灣發展,促進知識、創意與技術的交流。

「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心」協助企業延攬國際專業人才,並整合相關行政程序與生活支援。該中心為企業提供一條龍的專人服務,協助辦理工作許可、簽證、出入境、金融與租稅事項,也提供諮詢日常問題的服務(例如:子女教育與寵物檢疫)。

這些便利措施不僅提升企業延攬國際人才的效率,也讓外籍專業人士能在臺安心工作與生活。隨著國際人才與新創能量的流入,臺灣正逐步形成更具競爭力與開放性的數位生態。

邁向全民共學與永續的人才社會

智慧共融的目標不僅止於縮小數位落差,還包含培力全民的數位韌性與終身學習力。未來四年,政府將以「安全連線、終身學習、開放環境、國際人才」為主軸推進,讓學習成為臺灣的核心競爭力。

當學習成為全民的本能,科技將不再只是冷冰的工具,而是一種凝聚社會、連結世界的共同語言,帶領臺灣持續向前。